今回は長編みで作る円の編み方のご紹介です。

法則さえわかっていれば、編み図がなくても大丈夫!

サクサク編めます。

基本的には、細編みも長編みも中長編みも

同じ法則で編んでいきます

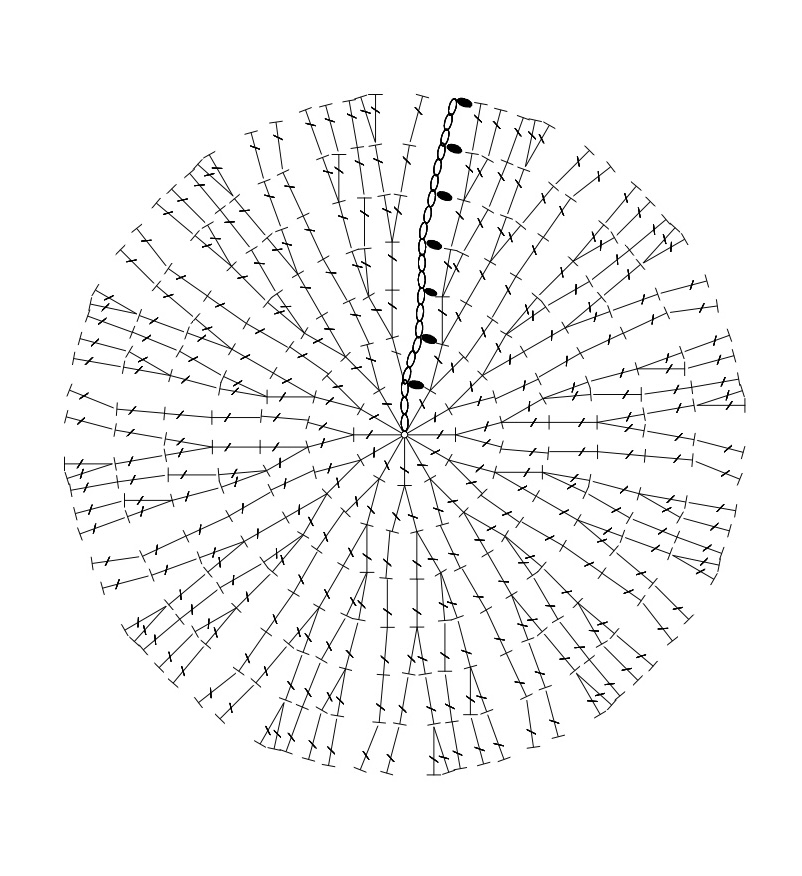

編み図

編み図のみ見たい方のために、掲載しておきます。

長編み円 編み方レシピ

V:長編みを1目に2回(増し目)

全ての段の始まりは、くさり編み3目スタートです。

編み終わりは、最初のくさり編みの3目目に引き抜き編みします。

尚、箇条書きの数字は段数とします・

まずは、基本的な輪の作り目からスタートします

1.輪の作り目にくさり編み3目+長編み11回

2.くさり編み3目同じ目に長編み1回、V×11(1目に長編み2回ずつの増し目が11回)

3.くさり編み3目+V、(長編み1回+V)×11回

4.くさり編み3目+長編み1回+V、(長編み+長編み+V ) ×11

5.くさり編み3目+V+長編み+長編み+長編み、(V+長編み+長編み+長編み)×11、長編み+長編み

6.くさり編み3目+長編み+長編み+長編み+V、(長編み+長編み+長編み+長編み+V )×11

7.くさり編み3目+長編み+V+長編みが5回、(V+長編みが5回)×11、長編み+長編み

8.くさり編み3目+長編み5回+V、(長編み6回+V)×11

9.くさり編み3目+長編み+V、(長編み7回+V)×11、長編み5回

10.くさり編み3目+長編み7回+V、(長編み8回+V)×11

以下段が増えるごとに

増し目の手前の長編みの回数が増えていくよ

円の編み方の法則

法則1

輪の作り目の後、1段目の数(12目)が基本となり

常に1段で12回増し目をすることになります。

法則2

編んでいて迷うところは、

今は、何目長編み編むんだっけ?

と、言うとこではないでしょうか?

少なくとも私はそうです😅

ですが、この悩みは簡単に解決されます。

長編みの目数=段数−2

例えば、6段目を編んでいるとすると

6段目−2=4

なので、長編みの数は4つとなります。

この簡単な式を覚えていれば、段数を数えれば、長編みの編む数がわかるね!

法則3

5段目以降の奇数段は増し目をずらす

5段目

長編み1回+V (増し目)、長編み3回+V (増し目)、長編み2回

最初の「長編み1回+V」と最後の「長編み2回」で合わせて『長編み3回』になるので

(長編み3回+V)×12回で法則1の『1段で12回増し目』を、きちんと守れてますね。

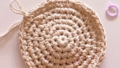

奇数段で増し目をずらさず、編み続けると

画像は、細編みで編んだものになりますが、

この様に角が立ってきます。

自然な円にするために、奇数段で編み目をずらすようにして下さい

細編みの円

細編みの円の始まりは、

細編み6目、8目からスタートするのが一般的ですね。

その場合、1段ごとに増やしていく増し目の数は

『法則1』に従って、

6目:1段ごとの増し目は6回

8目:1段ごとの増し目は8回

この様になります。

あとは、長編みの編み方レシピと同じになります。

こちらの記事に詳しく説明しています中長編みの円

目の数などは長編みの円と同じになります。

一つ違う所は、中長編みは立ち上がり鎖2目を1と数える場合と

1と数えない場合があります。

1と数える場合は、一周してきた時の引き抜くところが

立ち上がりの鎖2目の2目めになります。

数えない場合は、立ち上がり鎖2目を飛ばし、

最初の中長編みの頭に引き抜きます。

それ以外の編み方は、長編みと同じです。

まとめ

バックやかご、帽子などを編む時に使用する

円の編み方について説明してきました。

YouTubeの動画でもわかりやすく説明していますので

参考にしてみて下さい。

円の法則、皆様の編み物ライフのお役に立つことができれば、幸いです。

円の編み方を使った作品をご紹介

コメント